Sie leiten beim 31. Deutschen Kunsthistorikertag in Würzburg die Sektion „Quellenprobleme der Gartenkunstgeschichte“. Inwiefern ist die Problematisierung des Quellenbestandes für die Gartenkunstgeschichte von besonderer Bedeutung?

Zunächst ist sie insofern wichtig, als eine Reflexion der Quellen aus einer kunsthistoriografischen Perspektive, also mit Blick auf Bilder, Textgattungen oder archäologische Befunde, bisher noch nicht stattgefunden hat. Die Erforschung der Gärten, wie sie von Landschaftsarchitekten betrieben wurde, lässt einen kritischen Blick auf die Medialität der eigenen Quellen oft vermissen. Das lässt sich freilich nicht pauschalisieren, aber die Architekten oder Gartendenkmalpfleger treten den Bildern teilweise mit einem naiven Grundverständnis entgegen und interpretieren sie als Quellen im Sinne von Fotografie. Wichtige Aspekte des Funktionskontextes, der Intention und Rezeption – also von wem und mit welcher Absicht wurde ein Bild geschaffen, von wem, wo und wie wurde es rezipiert – werden dabei oft nicht berücksichtigt. Die Kunsthistoriker haben leider über Jahrzehnte geschlafen, als es darum ging, die Gattung Gartenkunst für das Fach Kunstgeschichte zu reklamieren. Es gab zwar immer wieder Schwerpunktbildungen, beispielsweise mit Adrian von Buttlar in Kiel, aber diese Ansätze sind nie institutionalisiert worden. Die Sektion ist der Versuch, den Garten als ein Raumkunstwerk kunsthistorisch-analytisch wahrzunehmen.

Ist die Einrichtung der Sektion also ein Weckruf für verschlafene Kunsthistoriker und ein Gegenimpuls zur Marginalisierung der Gartenkunstgeschichte in der universitären Forschung?

Ja, ich verstehe die Sektion durchaus so. Ob die Veranstalter diese Meinung auch vertreten, weiß ich nicht. Würzburg sollte der thematische Ausgangspunkt sein, da es ein Ort mit hochkarätigen Werken unterschiedlichster Gattungen ist. So spielen etwa die Graphische Sammlung, die mittelalterliche Skulptur mit Blick auf die Riemenschneider-Sammlung, der Residenzbau und eben auch der Garten eine wichtige Rolle. An manchen Themen kommt man dort also gottlob nicht vorbei.

In der Tat ist der Kunsthistorikertag das beste Forum, das man sich wünschen kann, um den Wert zu verdeutlichen, den die Gartenkunstgeschichtsschreibung für die Kunstgeschichte besitzt. Zum Beispiel kann der Schlossbau ohne den Garten gar nicht verstanden werden. Studien, die einen umfassenden Blickwinkel einnehmen und von der Architektur über die Skulptur hin zum Garten alles betrachten, beispielsweise Katharina Krauses Buch „Die Maison de plaisance – Landhäuser in der Île-de-France (1660-1730)“ von 1996, sind eher die Ausnahme.

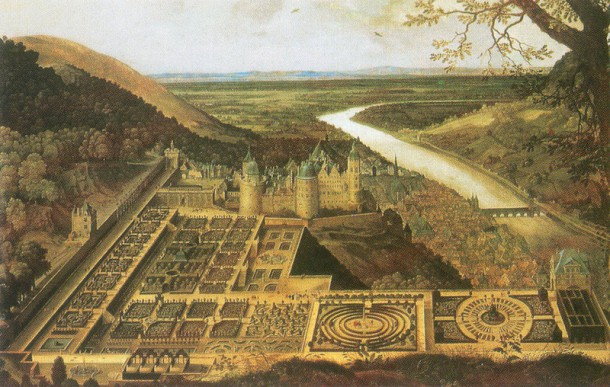

Eine verlässliche Quelle? Jacques Fouquières präsentiert in seinem Gemälde (1620) den Heidelberger Hortus Palatinus in idealisierender Manier.

Die Anfänge der Gartenkunstgeschichte liegen am Beginn des letzten Jahrhunderts. Wie hat sich die universitäre Erforschung des Gartens entwickelt?

Das ist eine Frage, die gerade erst erforscht wird. Zuerst spielt der Garten nur ansatzweise eine Rolle, zum Beispiel im Rahmen der Villeggiatura. Eine erste, sehr frühe und singuläre Untersuchung des Gartens ist die Habilitationsschrift „Der Garten: Eine Geschichte seiner künstlerischen Gestaltung“ von August Grisebach aus dem Jahr 1910. Damit steht er kunsthistorisch sozusagen im leeren Raum, da die Kunstgeschichte das Thema bis dato fast nicht kannte. Am Dresdner Lehrstuhl für Architekturgeschichte von Cornelius Gurlitt, der maßgeblich an der Inventarisierung der Denkmäler beteiligt war, schreibt Hugo Koch 1910 seine Dissertation über die „Sächsische Gartenkunst“. Hier taucht auf einmal die Idee auf, die Gärten zu historisieren und ihnen den Wert eines Denkmals beizumessen. Generell finden sich zu Anfang des Jahrhunderts nur eine handvoll relevanter Dissertationen und Publikationen zur Gartenkunst.

Daneben gibt es eine gartenhistorische Forschung abseits der Kunstgeschichte, die von Gärtnern, Laien oder Liebhabern – also Outsidern – betrieben wird. Hier ist Marie Luise Gothein hervorzuheben, die selbst nicht studiert hatte, mit ihrer Arbeit „Geschichte der Gartenkunst“ 1914 jedoch ein Standardwerk publiziert hat.

Später gibt es während des Nationalsozialismus und in den 1950er-Jahren bis Adrian von Buttlar kaum signifikante Publikationen. Buttlar hat den Blick besonders auf den Landschaftsgarten gerichtet, der deswegen mittlerweile gut erforscht ist. Der Barockgarten hingegen wurde bisher weniger betrachtet. Eine „Geschichte der Gartenkunst“ wurde 1962-1965 von Dieter Hennebo und Alfred Hoffmann geschrieben.

Sind die genannten Standardwerke vom beginnenden 20. Jahrhundert nicht längst veraltet?

Sicher, sie sind heillos veraltet und aus heutiger Sicht teilweise nicht unproblematisch, vor allem in methodischer Hinsicht. Fragen nach politischer Repräsentation, nach Kulturtransfer oder nach der Adaption naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, beispielsweise aus Optik, Hydrologie oder Botanik, wurden damals natürlich nicht gestellt. Trotzdem wurde zum Beispiel Gotheins Schrift 2006 ins Italienische übersetzt und ohne Überarbeitungen mit den alten Kupferstichen von 1890 neu aufgelegt, was verlegerisch völlig irrsinnig ist. Dass ein Band über 80 Jahre eine solche Aufmerksamkeit erfährt, ist wissenschaftsgeschichtlich aber sehr interessant. Die Idee, Meistererzählungen darzubieten, also mit einer einzigen Narration ein Thema umfassend darzustellen – bei Gothein der Garten vom Alten Ägypten bis zur Gegenwart –, greift heute eigentlich nur noch in der Populärwissenschaft.

Welche Akzentsetzungen sind hingegen von Ihrem Publikationsprojekt zur „Geschichte der Gartenkunst in Deutschland“ zu erwarten?

Dem Garten soll mit explizit kunsthistoriografischen Fragestellungen und dem Methodenrepertoire der Kunstgeschichte zu Leibe gerückt werden. An dem Projekt arbeiten etwa 30 namhafte Autoren mit, sozusagen ein Who-is-who der deutschsprachigen Gartenkunstgeschichtsschreibung. Methodisch haben wir die Themen dabei strikt nach wissenschaftlichen Fragestellungen getrennt – also was ist das für eine Gattung, wie ist die Entwurfsgeschichte, die Theoriegeschichte und die Professionsgeschichte? Wir fragen außerdem nach wissenschaftshistorischen Parametern von Gartenkunst. Weiter geht es um die Semantisierung des Gartens durch Skulptur, Architektur oder Schrift. Diesen Weg halte ich im Grunde für den einzig gangbaren. Es ist der Versuch, die Gartenkunstgeschichte eindeutig in das Fach Kunstgeschichte zu rücken. Das heißt aber nicht, dass man die botanikgeschichtlichen oder gartenbaugeschichtlichen Implikationen völlig aus dem Blick verliert. Für die kunsthistorische Perspektive sind sie aber zunächst zweitrangig.

Umfangreiche Informationen zur Gartenkunstgeschichte bietet das Themenportal Gartenkunstgeschichte auf arthistoricum.net

Welche Methoden sind besonders geeignet, um sich dem Garten kunsthistorisch zu nähern?

Ganz prinzipiell gibt es zuerst eine ikonografische Ebene. Der Garten wird konnotiert durch gewisse Vorstellungen, die literarisch erzeugt werden und sich künstlerisch auf eine gewisse Weise abbilden – über Räume und deren Ausstattung, etwa Architektur, Skulptur oder Brunnen. Diese erste Ebene kann man um Aspekte der politischen Ikonografie erweitern, mit Blick auf Versailles wird das sehr deutlich. Mich interessieren besonders sozialgeschichtliche Fragestellungen. Darüber hinaus gibt es die Fragen nach der Funktionsgeschichte. Historische Gärten haben ganz grundlegend ihre Funktion gewandelt: Aus Adelsrefugien sind öffentliche Anlagen geworden. Später wurden sie zu einer Bauaufgabe. Ich denke, dass man den Garten zudem bild- und raumgeschichtlich betrachten muss. Es gibt eine Normierung und damit ein Herauskristallisieren eines Bildgenres des Gartens. Das heißt, die Idee des Gartens produziert gewisse Vorstellungen, die sich bildlich ausdrücken. Hier braucht man das gesamte kunsthistorische Methodenrepertoire.

Seit 2005 haben Sie die erste Juniorprofessur für Europäische Gartenkunstgeschichte in Deutschland inne. Wieso wurde sie in Düsseldorf eingerichtet?

Die Stadt Düsseldorf definiert sich als eine Stadt der Gartenkunst. Von Schloss Benrath über die Gärten des 18., 19. und 20. Jahrhunderts ist es bis in unsere Tage tatsächlich ein Ort mit viel Grün und hochkarätiger Gartenkunst und Landschaftsarchitektur. Um diese Position auch jenseits von Städtemarketing und Museumspolitik auszubauen, hat die Stadt die Juniorprofessur gestiftet, was deutschlandweit ein einmaliger Vorgang ist.

Der Standort ist quasi prädestiniert für die Gartenkunstgeschichte. Wodurch zeichnet sich das Studium aus?

Es zeichnet sich erstens durch die ständige Präsenz von mindestens zwei bis drei Lehrveranstaltungen zur Gartenkunstgeschichte pro Semester aus und zweitens durch die praktische Dimension. Für Studenten, die später in die Denkmalpflege gehen möchten, haben wir eine dauerhafte Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege, das hier Lehrveranstaltungen anbietet. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, einen Bachelor-Abschluss mit Schwerpunkt Gartenkunstgeschichte zu erwerben. Den haben bisher etwa zehn Studenten absolviert. Ob man einen Master mit dieser Spezifizierung einrichten kann, bezweifle ich – das gibt es ja auch für andere Gattungen nicht. Die Gartenkunstgeschichte soll sich als integraler Bestandteil in das Fach Kunstgeschichte einfügen. Ohne ein fundiertes Wissen über Skulptur, Architektur, Malerei oder Fotografie kann man Gartenkunstgeschichte auch gar nicht betreiben.

Exkursionen spielen dabei sicher auch eine wichtige Rolle.

Ich halte Exkursionen für ein ganz zentrales Lehrinstrument – davon abgesehen gewinnt man dabei sehr schnell ein klares Bild der Studentenschaft. Wir waren beispielsweise in Sankt Petersburg und Moskau oder in Danzig, Krakau und Warschau und haben uns dort Gartenanlagen angesehen. Als nächstes machen wir eine Exkursion nach Israel mit Blick auf Urbanistikgeschichte und die Gartenstadt einerseits, auf mittelalterliche Sakralarchitektur in Jerusalem andererseits. Man kann kein Seminar zum Landschaftsgarten abhalten, ohne sich einen anzuschauen. Das ist ein Vermittlungsproblem des Gartens als Gegenstand. Bei anderen Gattungen ist das einfacher, aber die Raumbildung des Gartens wird durch Fotografien und Pläne nicht hinreichend dargeboten.

Ein weiteres Charakteristikum in Düsseldorf, das aber weniger mit der Gartenkunst als mit meinen Intentionen zusammenhängt, ist, dass ich mehrere Projekte organisiert habe, die wissenschaftlich angelegt waren, aber immer Studenten mit einbezogen haben. Es war mir von Anfang an wichtig, den Studenten zu signalisieren, dass die Gartenkunstgeschichte ein Feld ist, das weitgehend brach liegt und problemlos bearbeitet werden kann.

Zum Beispiel beim Ausstellungsprojekt „Gärten – wie sie im Buche stehen“.

Ja, das Projekt ist eine Analyse und Systematisierung des Bestandes der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, die aus zwei älteren Bibliotheken hervorgeht: einer kurfürstlichen und einer königlichen Landesbibliothek. Dem Projekt vorausgegangen sind mehrere Seminare, und die Katalogtexte wurden ausschließlich von Studenten verfasst. Gezeigt werden 51 Bücher vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, so dass man die Transformation der Gartenkunst als Gattung sehr gut nachvollziehen kann. Dabei geht es von der Frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert, also vom fürstlichen Ziergarten und Gartenbau in der Theorie bis zu den Ausstellungsgärten um 1910 und zur Gartenstadtbewegung. Das Ausstellungsprojekt ist sehr schön geworden.

Die Ausstellung „Gärten – wie sie im Buche stehen“ ist vom 23. Februar bis 29. März 2011 in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf zu sehen.

Informationen zum Kunsthistorikertag vom 23. bis 27.März 2011 in Würzburg gibt es auf der Webseite des Verbands Deutscher Kunsthistoriker. Die Anmeldung läuft noch bis zum 23. Februar 2011.

Wieso setzt die Gartenkunstgeschichte eigentlich immer erst im frühen Mittelalter an (so hab eich das jetzt hier herausgelesen)? Was ist mit antiken Gartenanlagen?

Das tut sie nicht, beispielsweise widmet Marie Luise Gothein der Antike und dem Mittelalter einen kompletten eigenen Band, der etwa 500 Seiten umfasst.

Das haut mich wirklich um, das in unserer ansonsten so durchforschten Welt der Garten anscheinend ein gewissermassen fast unbeobachtetes Element darstellt: ist er nicht zugleich immer ein“Paradiesgarten“, bildet ein aus dinglichen und lebenden Elementen geformtes Abbild des jeweils zugrundeliegenden Weltbildes, sofern er nicht nur nützlichen Zwecken dienen soll? Zugleich ist Garten auch eine Art umgestülpter Architektur, bei der das Wesentliche „außen“ liegt, was beim Bau umhüllt, als Skulptur nach innen wandert.

Sollte nicht bei der kunstgeschichtlichen Betrachtung die Empfindung eine wesentliche Rolle spielen, die der in ihr Wandelnde durch die Anlage hat? Mit freundlichem Gruß, U.Liermann