Warum ist der Wochentag Donnerstag titelgebend für Euer Blog? Und was ist das „Danach“?

Bender: Traditionell eröffnen Ausstellungen ja gerne donnerstags. Sicher, heute hat sich viel auf das Wochenende hin verlagert, aber ehrlich gesagt mögen wir Wochenenden nicht besonders.

Stein: „Danach“ meint eigentlich zweierlei. Zum einen den Moment nach der Ausstellung. Die simple Frage: Was kann ich mitnehmen? Inwiefern setzt die Kunst auch einen Link nach draußen, in die Zusammenhänge des Real Life? Zum anderen klingt im „Danach“ auch die Vorstellung von einem „Ende der Kunst“ an. Wobei wir da weniger an Hegel oder Danto denken; eher an dieses eigenartige Gefühl, es beim zeitgenössischen Kunstgeschehen mit einer Trümmerlandschaft zu tun zu haben.

Braucht die zeitgenössische Kunst noch die Kritik? Oder gerade wieder, um Ordnung in die Trümmerlandschaft zu bringen?

Stein: Man muss ja sehen, nie wurde mehr Geld für Kunst ausgegeben. Es gibt mehr Ausstellungen als jemals zuvor, mehr Künstler oder solche, die sich dafür halten. Selbstredend braucht es Kritik! Die Trümmerlandschaft, die wir meinen, ist ja eher eine geistige. Und nicht, dass wir da noch allzu viel Hoffnung hätten – es sind ja enorm verschlungene und widerstandsfähige Strukturen, die das Ganze stabilisieren – eher sind wir es uns selber schuldig.

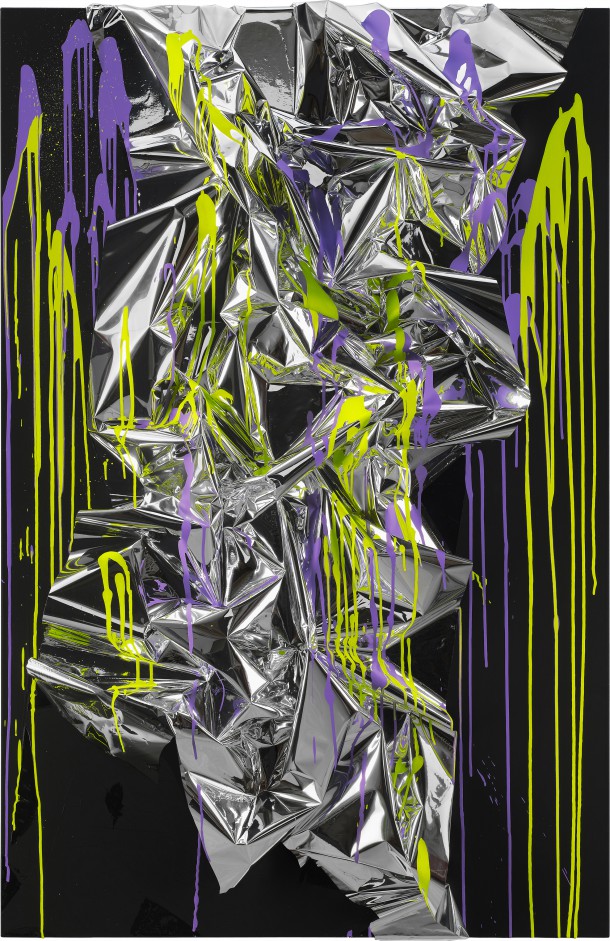

Anselm Reyle, „Ohne Titel“, 2012. Nie wurde mehr Geld für Kunst ausgegeben und nie gab es mehr Künstler. Aber geht es noch um etwas?

Bender: Vielleicht wollen wir uns auch nur nicht eingestehen, auf das falsche Pferd gesetzt zu haben. Wir haben uns alle mal mehr von Kunst und dem Kunstdiskurs versprochen. Die Kritik ist uns gewissermaßen auch ein Gegengift zur schleichenden Ernüchterung. Ich dachte eben tatsächlich mal: Hier geht’s um was! Und irgendwie wollen wir einfach nicht einsehen, dass mittlerweile eh alles Banane ist. Hast Du die Reyle-Ausstellung in den Deichtorhallen gesehen? Dann weißt Du, was ich meine.

Stein: Es ist wie mit dem Fernsehen. Das hat man ja auch irgendwann aufgegeben. Es glaubt ja keiner ernsthaft, dass sich das Programm noch mal bessern wird. Vielleicht ist die Kunst bereits in ein ähnliches Stadium getreten. Aber noch sind wir stur und schreiben dagegen an. Und es gibt ja auch immer wieder mal Überraschungen, wo man denkt: Verdammt, genau das ist es! Dann blitzt es eben doch noch mal auf, das ganze Potential.

Man muss über Kunst streiten können

Ihr nennt die Kunstkritik ein „Gegengift zur schleichenden Ernüchterung“. Der Kunst kommt ihr gerne mit Verrissen bei. Woran krankt die zeitgenössische Kunst bzw. Ausstellungskultur? Und wo ist vielleicht doch einmal wieder das angesprochene „ganze Potential“ aufgeblitzt?

Bender: Es ist interessant, dass wir oft mit den Verrissen identifiziert werden, obwohl es im Verhältnis gar nicht so viele sind. Auf fünf negative kommen bei uns fünf positive Besprechungen. Und das bildet wahrscheinlich nicht einmal den realen Anteil ab, bei dem man von rund 80% missglückter Ausstellungen ausgehen kann. Man kann daran eigentlich schon ablesen, wie sehr Kritikfähigkeit und Streitkultur in den letzten Jahrzehnten gelitten haben. Heute missversteht man Kunst oft als etwas, dass es generell zu feiern gelte. Was für ein Unsinn! Kunst ist kein Selbstzweck und schlechte Kunst nicht besser als gar keine. Kunst muss sich ihre gesellschaftliche und ihre ästhetische Bedeutung immer wieder aufs Neue erspielen. Deshalb ärgern uns Ausstellungen, die Relevanz behaupten, aber tatsächlich keine profunden Verwicklungen mit der Wirklichkeit eingehen. Umso mehr freuen wir uns aber und feiern dann auch Ausstellungen, die genau das schaffen. Ganz aktuell etwa die kleine Schau von Harun Farocki in der Galerie Barbara Weiss.

Da ihr unter Pseudonymen publiziert, macht es nicht den Anschein, als sei es vollkommen unproblematisch einen Verriss zu schreiben. Oder gibt es einen anderen Grund für die Pseudonyme?

Stein: Nicht alle unsere Autoren verwenden Pseudonyme, aber viele nutzen diese Möglichkeit, richtig. Die Kunstwelt ist ein sehr kleines und familiäres Universum mit starkem Vernetzungsimperativ. Und nicht nur, dass jeder jeden kennt, jeder stellt sich auch mit jedem gut. Schließlich sieht man sich immer zweimal im Leben, und allzu viele Plätze sind auch nicht zu vergeben in der Betriebsmaschine. In den letzten 20 Jahren hat sich das noch einmal deutlich verstärkt. Etwa daran zu erkennen, wie wehrlos, ja geradezu devot heute die staatlichen Institutionen und ihre Repräsentanten (gerade auch die Kunsthistoriker) den Marktakteuren gegenüberstehen. Auch wir sind Teil dieses Dilemmas. Wir glauben aber, dass es gut ist, reflexive Instanzen zu installieren, die sich dieser Vernetzung entziehen können. Das gilt für Verrisse wie für positive Besprechungen gleichermaßen. Wir tauchen ja auch nicht auf Vernissagen oder VIP-Partys auf, zu denen wir schnell eingeladen wurden, je mehr wir von der Szene wahrgenommen wurden. Wir nehmen auch keine Aufträge für Kataloge von Galerien oder Sammlern an. Wir schlagen all die großartigen Kontakte zu anderen Kritikern, Künstlern und Kuratoren aus, die uns gewiss auch weiterbrächten. Wir denken aber, dass es wichtig ist, eine Perspektive zu wahren, die man nicht auf ein Bier einladen, mit der man sich auch nicht duzen oder anderweitig verschwistern kann. Kritik minus Vernetzung minus Lifestyle – wir halten diese Rechnung in Anbetracht der verfilzten und verblödeten Zustände für sehr angemessen.

Es gibt einen Beitrag zur fünften Triennale der Photographie in Hamburg. Der Autor hat eine treffende Miniatur-Polemik geschrieben, die lebhaft kommentiert wurde – schließlich auch vom Kurator der Ausstellung. Bei anderen Blogs ist es aber eher die Ausnahme, dass Beiträge überhaupt kommentiert werden, was bedeutet könnte, dass diese reflexiven Instanzen nicht wahrgenommen werden oder nur harmloses schmückendes Beiwerk sind. Wie ist das zu erklären?

Stein: Wir hatten ehrlich gesagt mit viel mehr Diskussionen gerechnet. Wir sind es gewohnt, untereinander viel und gern über Kunst und Ausstellungen zu streiten und dachten, das würde sich auch in den Kommentarspalten widerspiegeln. Aber die Leser sind insgesamt eher zurückhaltend. Das gilt jedoch generell für die Leser von Kunstpublikationen und hat vielleicht mit falscher Ehrfurcht und veralteten Distinktionsbarrieren zu tun. Schon seltsam, wenn man überlegt, dass es auf der anderen Seite völlig normal ist, leidenschaftliche Streitgespräche über Kinofilme, Musik oder Theaterinszenierungen zu führen.

Aber richtig, im Gegensatz zu anderen Blogs gibt es bei uns ab und an auch mal richtige Kontroversen. Nicht nur der Kurator der Phototriennale, auch Künstler melden sich dann mit Kommentaren zu Wort. Es gab zum Beispiel eine hitzige Diskussion mit Florian Pumhösl, der sich von einer Kritik seiner Ausstellung im Wiener MUMOK beleidigt fühlte. Oder Manuel Graf, der zu einer Kurzkritik Stellung nahm. Ich finde das sehr ehrenwert, wenn Künstler sich so einer Diskussion aussetzen. Sie sollten das viel mehr und öfter tun!

Gegen die Harmlosigkeit des hohlen Jargons

Vielleicht handelt es sich bei den Distinktionsbarrieren um einen Rückstand von Geniekult, und die Sprachlosigkeit vor dem Kunstwerk ist eine Folge dessen. Aber es war ja durchaus schon anders, man denke nur an Kritiker wie Carl Einstein. Wo liegt der Bruch zwischen Kunst und Kritik?

Bender: Ich weiß nicht, wie viel vom Geniekult in der heutigen Künstlerverehrung tatsächlich nachwirkt, wo ja längst andere Rollenmodelle den Diskurs bestimmen: der Künstler als Kreativarbeiter, als Impulsgeber und innovativer Problemlöser kuratorischer Aufgabenstellungen.

Stein: In einem Artikel zur Bildungsdebatte las ich gestern von einer „Verschwörung des Schweigens“. Gemeint war die diskursive Ignoranz von Qualitätsunterschieden zwischen einzelnen Lehrerinnen und Lehrern. Doch es gibt nun mal gute und weniger gute Lehrer – und nicht anders ist es bei Künstlern. Nur hat sich heute ein Großteil der Kunstkritik weitgehend befreit davon, Qualitätskriterien zu entwickeln. Es werden ja auch kaum noch Methoden innerhalb der Kritik diskutiert. Als könnte man, wenn es um Kunst geht, munter drauf los fabulieren, solange nur genug der richtigen, diskursbestimmenden Fremdwörter eingestreut werden. Doch hinter all den berüchtigten distinguierten Sprachblüten verbirgt sich allzu oft eine erschreckend harmlose Banalität, die nur ja niemandem weh tun will. Mit den „Sprechblasen“ haben wir diesem hohlen Jargon ja eine eigene Rubrik im Blog gewidmet. Wir haben aber auch umgekehrt den Eindruck, dass Kunst und Künstlern der allgemeine Verlust an kritischer Reibung und Konfrontation alles andere als gut tut. Siehe Reyle und Co.

Sehr interessantes Interview.

Die beschriebene fehlende, kritisch, reflektierte Berichterstattung ist meiner Meinung nach ein Problem unserer Zeit oder unserer Generation. In einem Seminar über die großen Ausstellungen des 20. Jahrhunderts - documenta, armory show, … - hat uns der Direktor des Wilhelm-Hack-Museums gefragt, ob wir Kunstgeschichtsstudenten eigentlich auch noch über die Definition von Kunst diskutieren würden. Während seiner Studienzeit hätte man sich nächtelang darüber gestritten, was eigentlich Kunst ist und wie man damit umgehen soll, dass alles Kunst sein kann. Tatsächlich fehlt uns das. Zumindest kam es während meiner Studienzeit nur selten zu einer derartigen Diskussion. Sie wurde aber in Seminaren auch nur selten von den Kursleitern angeregt oder eine Diskussion konnte aufgrund von fehlendem Fachwissen überhaupt nicht stattfinden.

Aber das ist meiner Meinung nach nicht nur ein Problem der Kunst, sondern zeugt vom Desinteresse - denn um etwas zu kritisieren, muss man sich mit dem Thema beschäftigen - das es aktuell in vielen Bereichen gibt. Ich glaube aber, dass sich das wieder ändern wird - auch in der Kunst. Diese Seite und der Donnerstagsblog zeugen doch davon, dass es durchaus Interesse an kritischen Stimmen gibt.

Der Donnerstagblog braucht viel mehr Updates! Pleeease.