In den letzten Woche wurde viel über die Zukunft der Museen diskutiert. Auf Tagungen, auf Podien, in Blogs und in den klassischen Medien. Gut vorgelegt hatte Christiane Lange, Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart, in der FAZ. Mit Julia Voss sprach sie über das Wettrüsten der Museen, wenn es um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gehe, und über die „Geld-Besucherzahlen-Falle“, in der die Museen steckten. Seit 1990 seien immer mehr Museen gegründet worden, bundesweit 700 an der Zahl. Immer mehr Museen bedeute aber auch immer mehr Ausstellungen. Wolle man alle Ausstellungen sehen, müsse man pro Tag 9.3 schaffen. Nicht machbar. Klar. Wer will das schon? Dennoch, Besucher müssen her, man arbeite nicht für die „Happy Few“, drum: „Budenzauber, Wechselausstellungen“, so Lange.

Und dann warf sie Fragen in den Raum, die für Entgeisterung sorgten: „Wir müssen uns die Frage stellen, was unsere Gesellschaft will. Ist es uns ein dringendes Anliegen, dass es pro 50.000 Einwohner ein Museum gibt? Oder wäre es für alle interessanter, dass es weniger, aber dafür qualitativ höherwertige Institutionen gibt?“ Man müsse auch darüber nachdenken dürfen, Museen zu schließen, um deren Zukunft nicht zu gefährden.

Die Tagung selbst unter dem Titel Grenzen des Wachstums war offenbar nicht mehr so interessant, wie das Vorgeplänkel. Nachberichte in der Zeitung und in Magazinen vermitteln den Eindruck, dass in Stuttgart nichts wesentlich Neues über die Zukunft der Museen gesagt worden wäre.

#museumselfie versus Bildungsarbeit

Fast zeitgleich ging es in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe um die Gegenwart der Museen. Auf dem Podium wurde über Selfies, Emojis und die Verwendung von Bildern in den Sozialen Netzwerken gesprochen. Neben dem Kunstwissenschaftler Wolfang Ullrich saßen dort die Direktorin der Kunsthalle, Prof. Dr. Müller-Tamm, und der Kurator Dr. Alexander Eiling, der die gerade laufende Ausstellung Ich bin hier. Von Rembrandt zum Selfie kuratiert hat. Eiling selbst ist, wie im Laufe der Debatte über Museen und soziale Medien deutlich wurde, kein Freund vom so genannten #museumselfie (im Video ab Minute 56). Denn das Problem, so der Kurator: „Wenn man ein Selfie macht, steht man grundsätzlich vor etwas, man verstellt den Blick auf etwas, man hat den Blick nicht eröffnet.“ Museen aber seien dafür zuständig, den Blick auf etwas zu eröffnen. Mache der Besucher nun ein solches #museumselfie, mime er den „umgekehrten Caspar David Friedrich“. Das Museum aber sei in der Verantwortung zu sagen: Seien Sie lieber die Rückenfigur! Gucken Sie nicht in die Kamera! Schauen Sie sich das Kunstwerk an!

In der weiteren Diskussion versuchten die Kulturbloggerin Anke von Heyl und Wolfgang Ullrich zu vermitteln, dass sich die Aufgabe des Kurators sogar bis in die sozialen Medien verlängere, wo die Museen eigentlich sogar einen Vorsprung haben müssten. Schließlich würden diese eine Kulturtechnik schon seit längerem beherrschen: Wie macht man Dinge evident, indem man sie zeigt? In den sozialen Medien etwa geschehe das auf Facebook, Tumblr, Twitter und Instagram über Hashtags. Alles nur Gimmicks, mit denen Aufmerksamkeit generiert werde, winkt der Kurator ab:

Wir werden ja hier auch für etwas bezahlt. Wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir die Jugend bespaßen. Wir werden dafür bezahlt, Bildungsarbeit für nachfolgende Generationen zu leisten.

Ein schwieriges Publikum seien die 20 bis 40jährigen, andere Museen würden es mit Cocktailabenden versuchen, lamentiert er weiter. Kürzlich habe ich selbst noch im Monopol Magazin vor mich hin geschimpft, dass genau diese Altersgruppe angesprochen werden müsse:

Es ist an der Zeit, dass sich die deutschen Museen und ihre Agenturen mit dem Status quo des Internets und der sozialen Medien befassen und nicht auch hier noch historisch arbeiten: Blogparaden, Tweetups, all das war einmal en vogue. Vor dem Jahr 2011. Also Budget umschichten, vielleicht ein paar Plakate weniger aufhängen, Stellen für die Digital Natives schaffen und sie die künftigen Besucher in den sozialen Netzwerken abholen lassen, wo sie sich den ganzen Tag aufhalten.

Schwierig wird es, wenn Museen die Besucher mit einem Smartphone in der Hand per se als der Kunst gegenüber desinteressiert wahrnehmen. Wer ein #museumselfie macht, wird sicherlich zuvor einen Blick auf das Werk geworfen haben, dem im nächsten Moment der Rücken zugekehrt wird. Mir zumindest ist noch niemand begegnet, der mit dem Rücken zur Wand, Werk für Werk abläuft, um vor jedem ein #museumselfie zu machen.

Das Museum der Zukunft: Kreativitätsagentur und Ort der Produktion

Hanno Rauterberg jedenfalls hat aktuell in der Zeit darauf hingewiesen, wie wichtig diese Bilder sind, die im Museum gemacht und über die sozialen Netzwerken geteilt werden:

Einst war Fotografieren streng verboten, nun werden die Besucher vielerorts dazu ermuntert, mit sogenannten Artselfies für sich, die Kunst und das Museum in den Sozialen Medien zu werben. Mittelfristig wird es nicht mehr nur darauf ankommen, was eine Sammlung zeigt. Ebenso wichtig wird es sein, was es davon außerhalb des Museums zu sehen gibt – auf den kursierenden Bildern des Netzes.

Und weiter:

Manche belächeln diese Formen der Aneignung, weil sie nicht den Gepflogenheiten der Kontemplation und seriösen Analyse genügen. Doch war es nicht just dieser vorbehaltlose Umgang mit der Kunst, den viele Künstler über Jahrzehnte propagierten? Wollten sie nicht den aktiven Betrachter? Stichworte wie Partizipation und Performance, Einfühlung und Event prägen den Betrieb bis heute – und nun eben den Blick vieler Bildermacher.

Das Museum sei nicht länger der Ort des Betrachtens, sondern werde zunehmend zum Ort der Produktion, so Rauterberg. Oder wie Wolfgang Ullrich es nennt: „Kreativitätsagentur“ - als solche stellt er sich das Museum der Zukunft vor.

Zurück in die Gegenwart. Im Monopol Magazin wunderte ich mich ja auch darüber, dass deutsche Museen vermehrt auf Tweetups und Blogparaden setzen. Nur: Über Kunst zu twittern, ist wie über Architektur zu tanzen. So ähnlich hat es zumindest einmal Frank Zappa formuliert. Twitter stagniert, während das soziale Fotonetzwerk Instagram wächst und wächst. Nach fünf Jahren sind es jetzt 400 Millionen Nutzer. Aber wozu Kunst fotografieren, wenn man darüber twittern kann?

Ist Instagram pflegebedürftig?

Inzwischen gibt es ein Ranking der deutschen Museen auf Instagram. Es sind 53. Auf dem ersten Platz das BMW Museum, auf dem zweiten Platz die Schirn Kunsthalle und auf dem dritten Platz das C/O Berlin. Zu den Zahlen: 25.000, 6.000 und knapp 4.500. Das Städel Museum, das Haus der Kunst und das Museum Ludwig haben noch über 3.000 Follower, während die Hamburger Kunsthalle und die Berlinische Galerie bei 2.000 Followern sind.

Die Kulturfritzen fragten sich, woran es liegen könnte, dass es bei den deutschen Museen nicht recht klappen mag, mit ihrem Auftritt auf Instagram. Und sie haben dafür auch eine Erklärung zur Hand:

Es scheint wesentlich schwerer, bei Instagram Nutzer an sich zu binden als anderswo, obwohl Fotos ja eigentlich eine internationale Sprache sprechen. Sind es also mangelnde Konzepte? Sind die Accounts nicht konsequent genug aufgestellt in Motivwahl, Farbwahl, Regelmäßigkeit und/oder Zeitaufwand? Instagram, das ist bekannt, verschlingt wesentlich mehr Zeit als andere soziale Netzwerke: Man muss permanent liken, kommentieren, folgen und zurückfolgen. Ich kann mir vorstellen, dass keine Kultureinrichtung dafür Ressourcen zur Verfügung stellen mag, schon gar nicht, wenn sie sich sonst in der Social-Media-Betreuung nicht willig aufstellt.

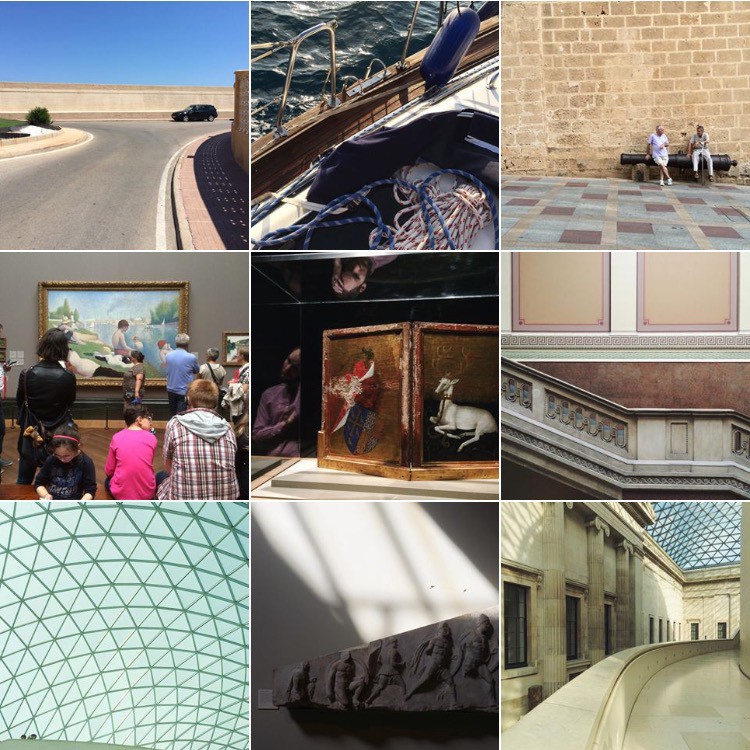

Zum Vergleich: Das MoMa hat 1 Million Follower, die Tate 419.000 und das Met 952.000. Und das Fazit der Kulturfritzen, nachdem man sich meinen privaten Instagram-Account mit 20.000 Followern angesehen hat und feststellen musste, dass ich fünf Jahre und über 2.000 Bilder gebraucht habe, um auf diese Zahl zu kommen:

Fünf Jahre also – das ist selbst für Kultureinrichtungen eine lange Zeit. Vielleicht ist es also noch ein bisschen zu früh, um über die Wirkungsmacht von Instagram im deutschen Kulturbereich zu reden, aber es ist vermutlich jetzt der Zeitpunkt, um über adäquate Konzepte nachzudenken, damit es in vier oder fünf Jahren dann soweit sein kann?

Ja, was dann wohl sein wird? Und vielleicht ist es auch keine gute Idee, den Account einer Privatperson mit den Kanälen von Kultureinrichtungen zu vergleichen, die international bekannt sind. Im Juni beispielweise freute sich das Frankfurter Städel Museum über einen weiteren Besucherrekord. 368.000 Besucher hatten sich bis dahin die Ausstellung über Monet und die Geburt des Impressionismus angesehen. Bei mir zu Hause hatte ich auf eine Tasse Kaffee am Nachmittag oder ein kühles Bier am Abend vielleicht 20 Leute bis Juni zu Besuch. Auf Facebook hat das Städel knapp 40.000 Fans, das C/O Berlin beinahe 70.000, und ich habe um die 500 Freunde. Twitter zum Vergleich: Städel 12.600, C/O Berlin knapp 10.000 und ich 1.800 Follower. Man möchte also meinen, Ähnliches sei auf Instagram machbar. Immerhin haben Institutionen bereits auf anderen Kanälen eine beachtliche Fanbase, nur in den meisten Fällen klappt es eben nicht so gut.

Wir sind hier nicht bei Tumblr, Museen!

Liegt es also an Instagram, das – wie die Kulturfritzen meinen – sehr pflegebedürftig ist? Oder liegt es vielleicht einfach nur an den Inhalten? Instagram basiert auf Fotos. Fotografie wiederum ist kein neues, sondern ein anderes Medium. Twitter und Facebook funktionieren über Texte. Eine gute Bildunterschrift auf Instagram tröstet nicht über ein oder gar mehrere nicht gelungene Fotos hinweg, die vielleicht sogar verhindern, dass der begleitende Text erst gelesen wird. Warum überhaupt soll man einer Institution auf Instagram folgen, der man vielleicht sogar schon auf Twitter und Facebook folgt? Es muss also ein Mehrwert her. Und der kann nicht darin bestehen, dass man verwackelte, unscharfe und ausgeblichen wirkende Fotos von den eigenen Räumlichkeiten, Content der eigenen Follower via der App eines Drittanbieters regrammt (Wir sind hier nicht bei Tumblr, Museen!) oder wahlweise Pressebilder postet.

Zu bedenken ist, in welcher Umgebung diese Bilder erscheinen. Vor einiger Zeit habe ich im Monopol Magazin ein paar Worte über die Ästhetik auf Instagram verloren:

Alle Fotos sehen gleich aus, gut, fast. Hashtag: #instastyle. Viel weiß, viel Vase, viel Blume, viel Obst, viel Gemüse, viel Licht, viel Eames Chair, viel Holz, viel Bett. Stillleben, überall. (…)

Stilprägend sind zum einen technische und formale Gegebenheiten, die große Schärfentiefe, die Größe des Bildschirms, auf dem die Fotos angesehen werden, und das quadratische Bildformat. Fast alles spielt sich in der Fläche ab, alles wird nah herangeholt, die Ausschnitte werden eng gewählt und die Motive werden frontal, am besten gleich aus der Zentralperspektive fotografiert. Die Komposition erstarrt, das Bild wird statisch.

Zum anderen ist das Vorbild das vierteljährlich erscheinende amerikanische Lifestyle-Magazin Kinfolk für den modernen Hipster mit wenig Text und vielen Bildern, das in den letzten Jahren zur Bibel des guten Geschmacks mutierte und eine eigene Ästhetik prägte. Wer wissen möchte, wie man ein Ei richtig kocht, wird hier fündig. Und wer sehen möchte, wie man seinen Besitzstand am besten kuratiert und sein Leben ästhetisiert, lernt hier seine Lektion. Es dominieren Pastell-Töne, alles ist schön minimalistisch eingerichtet, die Menschen tragen die richtige Kleidung und trinken den richtigen Kaffee.

Instagram ist eine Lifestyle-Oase – überspitzt auf den Punkt gebracht. Freilich, man kann sich daran stören, dass irgendwie fast alle Fotos gleich aussehen und inzwischen einzelne Accounts kaum mehr voneinander zu unterscheiden sind, besonders wenn es um die reichweitenstarken Instagrammer geht, die zwischen 10.000 und 700.000 Follower in Deutschland haben. Nur darf man sich nicht wundern, wenn Museen nicht gefolgt wird, die Fotos posten, die man nicht einmal ins private Familienalbum einkleben würde.

Machbar

Wie man Kunst für Instagram fotografieren und darüber berichten kann, macht wiederum eine Privatperson vor. Dolly Brown lebt in London und dokumentiert als @londonlivingdoll auf Instagram das kulturelle Leben in der Stadt: Kunst, Oper, Ballett. Und das ganz ohne #museumselfie oder #artselfie oder sonst einer Spielerei, mit der Instagram gemeinhin assoziiert wird.

Sie postet kein Essen, keine Sonnenuntergänge, keinen #catcontent, sie zelebriert nicht ihren Lifestyle, gewährt keinen Einblick in ihr Privatleben und trotzdem hat sie 50.000 Follower. Ihr Geheimnis: Stetig gute Fotos in Verbindung mit informativen Texten, die auch mal zur Diskussion anregen. Machbar auch für Museen, oder?

Wenn es erst einmal mit dem eigenen Instagram-Account klappt, kann man das Museum zur Kreativitätsagentur werden lassen. Denn dann weiß man im besten Fall, dass dieses #museumselfie nicht der heiße Scheiß auf Instagram ist und dass Selfie-Stationen im Eingangsbereich von Ausstellungen irgendwie albern sind. Denn die entertainen zwar Schulklassen, setzen die Kreativität der Besucher aber eher weniger frei.

Und da gern nach guten Beispielen gefragt wird: #LightDarkMatters der Tate unter Regie von Olly Lang vom Mobile Photo Network, #StartDrawing vom Amsterdamer Rijksmuseum, #TheOtherCityCOB vom C/O Berlin und #MyGatheredLeaves vom Media Space des London Science Museum in Kooperation mit dem Magnum-Fotografen Alec Soth. Letzteres war gut angedacht, nur leider verbreitete sich der Contest nicht viral.

Wer auf Instagram mit Aktionen Erfolg haben will, sollte die Community ansprechen und mit ihr arbeiten, wie es die Tate mit Olly Lang, der auf Instagram als @oggsie bekannt ist, getan hat. Oder wie es das C/O Berlin gerade mit dem Fotowettbewerb zur Retrospektive von Anton Corbijn macht: #TheImperfectCorbijnCOB.

Die nahe Zukunft

Derweil munkelt man, dass 2016 das Jahr der Museen auf Instagram werden wird. Aktuell können sich Kultureinrichtungen über ein Google Doc für 52museums anmelden. 52museums versteht sich als „social experiment“. Die Idee dafür ist von 52Quilters geborgt. Jede Woche soll eine andere Institution den Kanal übernehmen und bespielen. Alles ist erlaubt, nur peinlich solle es doch bitte nicht für die Branche sein.

A photo posted by 52museums (@52museums) on

Pingback: Die Kunst zu twittern ist wie Architektur zu tanzen.